|

Zeit |

Wichtige

historische Ereignisse |

Entwicklung

des Bergbaus |

| 929 |

Der

sächsische Herzog Heinrich I. siegt in der Schlacht bei Oschatz über

die Slawen und gründet die Markgrafschaft und die Burg Meißen. |

|

| 968 |

Gründung

des Bistums Meißen. |

|

| 1089 |

Heinrich

von Eilenburg wird als erster aus dem Hause Wettin Markgraf zu

Meißen. |

|

| 1123 |

Konrad

der Große erhält die Markgrafschaft Meißen als erbliches Lehen

bestätigt. Auf dieser Grundlage forciert er die deutsche Besiedlung,

läßt Wälder roden und holt Bauern, Mönche und adlige Familien in

die noch dünn besiedelte und kaum genutzte Markgrafschaft. Er ist der

erste dargestellte Fürst auf dem weltberühmten Bild des

"Fürstenzuges" in Dresden. In dieser Zeit werden auch die

Burgen Reinsberg, Bieberstein, Rotschönberg und Heynitz als

Herrschaftssitze gegründet. |

Auffällige

Ortsnamen und Doppelorte, wie "Deutschenbora" und "Wendischbora"

zeugen noch heute von der Besiedlung durch Slawen

("Wenden") in unserer Region in dieser Zeit. |

| 1165 |

Gründung

des Zisterzienserklosters Altzella und der Burg in Nossen. |

|

| um

1168 |

Entdeckung

der Silbererze in Christiansdorf, dem heutigen Freiberg. Im Interesse

hohen Ertrags bei geringen Kosten für das Fürstenhaus liberalisiert

der Sohn Konrads, Herzog Otto I., das feudale Bergbaurecht. Aufgrund

der hohen Ausbeute der Silberbergwerke in Freiberg und den wenig

jüngeren Bergstädten Bleiberg (bei Frankenberg) und Ullrichsberg

(bei Wolkenburg) erhält Otto I. den Beinamen "der Reiche". |

|

| 1307 |

älteste

erhaltene Niederschrift des Freiberger Bergrechts (Kodex A), eine

weitere entstammt dem Jahr 1346 (Kodex B). Aufgrund der

"Bergbaufreiheit" im früheren Christiansdorf hat sich für

die Bergstadt der Name "Freiberg" durchgesetzt. |

|

| 1356 |

Der

König von Böhmen und deutsche Kaiser Karl IV. verleiht dem Herzogtum

Sachsen-Wittenberg, als

wirtschaftlich mächtig gewordenem, nördlichen Nachbarn die

Kurwürde. |

In

diese erste Blütezeit des Bergbaus und zahlreicher Gründungen von

Burgen und Städten dürfte auch die erste Nutzung der Miltitzer

Kalkstein-Vorkommen fallen. Der genaue Zeitpunkt der Entdeckung ist

nicht überliefert - man vermutet die Zeit um 1400. |

| um

1400 |

Der

Bergbau stößt überall auf die Grenzen der mittelalterlichen

Technik: Die Bergwerke sind in große Tiefe vorgedrungen, aus der das

Grundwasser mühsam gehoben werden muß. Zugleich lassen die

Silbergehalte der Erze nach. So kommt es zu einem ersten Niedergang

des Bergbaus und eine Reihe von alten Bergstädten (Bleiberg,

Ullrichsberg) wird um 1390 aufgegeben und von ihren Bewohnern

verlassen. |

|

| ab

1450 |

Neue

Erzvorkommen werden im obererzgebirgischen Kreis entdeckt: Zuerst die

Zinnerze von Geyer und Altenberg, um 1470 die Silbererze in

Schneeberg, um 1496 in Annaberg, 1519 in Marienberg. Zugleich sucht

das in den Familien reicher Handelshäuser (z.B. der Fugger aus

Augsburg) angesammelte Kapital nach gewinnbringenden

Anlagemöglichkeiten. Diese Voraussetzungen führten zu einem neuen

Aufschwung der wirtschaftlichen Entwicklung. |

|

| 1485 |

Die

Brüder Ernst und Albrecht von Sachsen teilen ihr Erbe untereinander

auf (Leipziger Teilung). Ernst erhält Sachsen-Wittenberg und bleibt

Kurfürst, Albrecht behält die Markgrafschaft Meißen und die

Herzogswürde. |

|

| 1514 |

|

Auch

im Triebischtal werden neue Erzlagerstätten entdeckt. Zwischen 1514

und 1517 wird der Abbau von Silber-, Blei- und Kupfererz im

"Alten Wildemann- Erbstolln" bei Munzig

aufgenommen. |

| 1525 |

Die

protestantisch-lutherische Reformation führt das erste Mal zu kriegerischen

Auseinandersetzungen:

Vor allem in Thüringen toben die

Bauernkriege und werden blutig niedergeschlagen. |

|

| 1547 |

Im

Ergebnis des Schmalkaldischen Krieges wird die Kurwürde auf die

albertinische Linie des wettinischen Fürstenhauses übertragen.

Herzog Moritz ist der erste Kurfürst im heutigen Sachsen. Zugleich

übernimmt Sachsen die evangelisch-lutherische Religion. |

|

| 1571 |

|

Aus

diesem Jahr liegen die ältesten schriftlichen Überlieferungen über

das Kalkbergwerk Miltitz in den Akten des Finanzarchives Dresden vor. Zu dieser Zeit bestand vermutlich ein

bedarfsweise periodisch betriebener Tagebau im Bereich des späteren

"Blauen Bruchs" auf dem Graukalklager. Im Gegensatz zum

Erzbergbau, der dem landesherrlichen Regalrecht unterlag, war die

Gewinnung von Werkstein, Kalk, Kohle und z.T. auch Eisenerz

grundeigen. Wohl schon zu dieser Zeit befand sich das Alte

Kalkbergwerk Miltitz im Besitz der Familie von Heynitz. |

| |

|

| 1618 |

Die

päpstlich-katholische Gegenreformation und die andauernden

Auseinandersetzungen um Religion und Macht in Europa gipfeln im

Dreißigjährigen Krieg. Im Zentrum des Römisch-Deutschen

Kaiserreiches gelegen - zu dem damals ja auch Böhmen und

Österreich-Ungarn gehörten - wird Sachsen zum Kriegsschauplatz. Die

kaiserlichen Heere Wallensteins und die protestantischen Armeen unter

König Gustav-Adolf von Schweden durchziehen das Land, belagern,

plündern und verwüsten Städte und Dörfer. |

|

| 1648 |

Der

Westfälische Friede beendet den Dreißigjährigen Krieg. |

|

| 1694 |

Herzog

Friedrich August I. - genannt "der Starke" - wird

sächsischer Kurfürst. 1697 nimmt er den katholischen Glauben wieder

an, um dadurch König von Polen werden zu können. Er wird besonders

durch den Umbau Dresdens zur Residenzstadt im Stil des Barock

berühmt. |

|

1733

bis 1763 |

Sachsen

wird in die beiden Schlesischen Kriege verwickelt und unterliegt

schließlich im Siebenjährigen Krieg den Preußen. Erneut liegt die

Wirtschaft Sachsens am Boden. |

|

| ab

1763 |

Die

Zeit der Aufklärung beeinflußt auch die Kurfürsten Friedrich

Christian und Friedrich August III. Die Nachfolger Augusts des Starken

bemühen sich um einen neuen wirtschaftlichen Aufschwung. |

Um

1750 wird in Miltitz das Weißkalklager entdeckt und zunächst

ebenfalls im Tagebau abgebaut. |

| 1765 |

Einen

Ausdruck findet Ihr Bemühen um die Erneuerung des Landes in der

Gründung der Bergakademie Freiberg. Hier werden die Fachleute

ausgebildet, die dem sächsische Bergwesen zu neuer Blüte verhelfen

sollen. Zu den ersten Studenten der Bergakademie gehörten u.a. A.von

Humboldt und Lomonossow. |

Die

in der Region ansässige Familie von Heynitz stellt in dieser Zeit mit

Anton von Heynitz (*1715, +1802) einen sächsischen

Generalbergkommissar. |

| um

1800 |

|

Um

1800 geht man im Weißkalklager vom Abbau im Tagebau zum untertägigen

Tiefbau über.

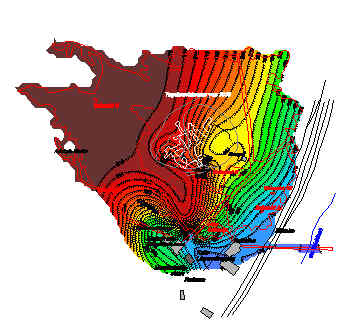

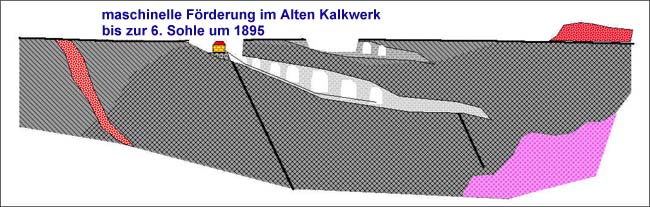

Karte der Lage des Alten

Kalkbergwerkes: Oberflächenrelief über den Tiefbauen, weiße

Konturen: Abbau im "Blauen Bruch" vor 1916

|

| 1806 |

Napoleon

Bonaparte überzieht ganz Europa mit Kriegen und ordnet Ländergrenzen

neu. Seine Armee besetzt auch Sachsen, das er zum Königreich erhebt .

Aber auch die Grundsätze der Französischen Revolution - Libertè,

Egalitè, Fraternité - verbreiten sich durch Europa. |

|

| 1813 |

In

der Völkerschlacht bei Leipzig wird Napoleon von den alliierten

Truppen vernichtend geschlagen. Sachsen tritt erst im Laufe der

Schlacht auf die Seite der Verbündeten über. |

Zwischen

1812 und 1819 überschreitet der Tiefbau im Alten Kalkbergwerk bereits die 1.

und 2. Sohle und erreicht damit eine Tiefe, die die Grundwasserhebung

erforderlich macht. In dieser Zeit wird die Rösche angelegt. |

| 1831 |

Das

Königreich Sachsen erhält eine Verfassung. |

|

| 1833 |

Beginn

der Geologischen Landesuntersuchung durch die Bergbehörden und die

Bergakademie Freiberg. Damit werden die natürlichen Ressourcen eines

Landes erstmals in der Welt systematisch untersucht. Zugleich sollen

neu entdeckte Lagerstätten den Wirtschaftsaufschwung fördern. |

|

| 1834 |

|

1834

beschreibt Bernhard von Cotta in

einem Brief an den Geheimrath Dr. von Leonhard erstmals geologische

Details der Miltitzer Kalklagerstätte.

Er schreibt u.a., daß bereits 1819 "eine Höhle von 100

Schritt Länge und 12 Schritt Breite" entstanden sei, die "bei

Fackelschein befahren, einen großartigen Eindruck hervorbringt

!" |

| 1837 |

Entdeckung

und Abbaubeginn der Braunkohlenvorkommen von Bitterfeld, wenig später

Entdeckung der Steinkohle in Lugau-Oelsnitz. Damit erhält Sachsen

eine eigene energetische Basis. 1839 fährt die erste deutsche

Fernbahn von Leipzig nach Dresden, 1848 wird auf der Alten Elisabeth

Fundgrube in Freiberg eine erste Dampfmaschine für den Antrieb der

Fördertechnik in Betrieb genommen. |

|

| |

|

| 1844 |

|

Baubeginn

des Tiefen Rothschönberger Stollns, der ausgehend vom Triebischtal,

dem Freiberger Bergbaurevier technische Erleichterungen und

Grundwasserableitung verschaffen soll. |

| 1851 |

|

Im

Rahmen der geologischen Landesuntersuchung widmen sich Arbeiten des

Geologen W.Vogelsang erstmals der Beschreibung der Kalkstein- und

Erzvorkommen in Munzig. Weitere Untersuchungen widmen sich 1862 den

Brauneisenstein-Vorkommen von Schmiedewalde und Burkhardtsdorf, die

zwischen 1833 und 1870 in Abbau standen. |

| nach

1860 |

|

Adolph

von Heynitz beantragt Abbaurechte auf einem kleinen Erztrum in Miltitz

und läßt einen Stolln anlegen. Die Silbererzfunde sind jedoch

minimal und ein Weiterbetrieb unwirtschaftlich, so daß er um 1886

aufgegeben wird.

Auch

die Fertigstellung des Rothschönberger Stollns im Jahr 1877 kann am

erneuten Niedergang des Erzbergbaus in Sachsen nichts mehr

ändern. |

| 20.12.1868 |

Die

Kgl. Sächsische Eisenbahngesellschaft errichtet die Borsdorf-

Meißner Eisenbahnstrecke. Damit erhält das Alte Kalkbergwerk in

Miltitz zwar einen günstigen Transportanschluß, muß jedoch

andererseits auf gewinnbare Kalksteinvorräte, die unter der späteren

Bahnlinie liegen, verzichten. |

Auch

in Miltitz erfolgt die Förderung aus den Tiefbauen jetzt mittels

einer Dampfmaschine. Der neue Tagesschacht (der

"Förderbremsberg") und der Abbau im Weißkalklager hat

bereits die tiefsten Sohlen erreicht und auch im Graukalklager des

"Blauen Bruchs" ist man zum Abbau untertage übergegangen.

Neben dem alten Niederschachtofen hat man einen hohen Schachtofen zum Brennen des Kalkes errichtet. |

| 1869 |

Das

1.Sächsische Berggesetz tritt in Kraft. Damit werden einerseits die

kurfürstlichen Bergämter aufgehoben und den Bergwerksbesitzern wird

wirtschaftliche Selbständigkeit verschafft. Andererseits fallen nun

auch die bisher grundeigenen Rohstoffe - also auch das Kalkbergwerk

Miltitz - unter die Aufsicht und technische Kontrolle durch das

Landesbergamt. |

Etwa

seit 1899 sind Unterlagen über das Kalkbergwerk Miltitz im Bergarchiv

Freiberg nahezu vollständig erhalten.

Ältere Akten könnten noch aus dem früheren Bergamt Altenberg

stammen, dem in dieser Zeit zuerst die Bergaufsicht übertragen war.

Sie sind jedoch leider sehr schlecht erhalten und nicht mehr

einsehbar. |

| 1871 |

Das

deutsche Kaiserreich wird gegründet. Unter Vorherrschaft Preußens

geht das Deutsche Reich zur Goldmark als Währungseinheit über. Die

Silberbergwerke Sachsens werden dadurch unrentabel. |

|

| |

|

| 1913 |

Einstellung

des Erzabbaus im Freiberger Revier. |

|

| 1914 |

Beginn

des 1. Weltkrieges. |

Aufgrund

der Mobilmachung muß in Miltitz ebenfalls der Abbau eingestellt

werden. Zum Ausgleich werden ab 1915 Kriegsgefangene - vor allem

aus Rußland - beschäftigt. Der untertägige Abbau hat inzwischen die

unterste Sohle erreicht, jedoch zeigt sich, daß das Kalklager hier

auskeilt und die Vorräte zu Ende gehen. |

| 25.

Mai 1916 |

|

Im

Alten Kalkbergwerk ereignet sich früh morgens um 7.45 Uhr ein schwerer Tagebruch. Dabei kommen

mehrere Arbeiter ums Leben. In den Akten genannt sind die Namen der

russischen Kriegsgefangenen Bolkow, Saitzkow, Rewa und Ryshenkow,

sowie des deutschen Häuers Bartsch. Der Abbau im Blauen Bruch muß in der Folge

gänzlich aufgegeben werden und große Teile des Bergwerkes werden

verschüttet. |

| |

|

| 1918 |

Ende

des ersten Weltkrieges. |

|

| 1919 |

Novemberrevolution

in Deutschland. Sie führt zur Gründung der Weimarer Republik und in

Sachsen zur Abdankung und zum Verzicht des letzten Wettiners auf den

sächsischen Thron. Damit endet die längste ununterbrochene

Fürstendynastie Europas ! |

Die

Familie von Heynitz einigt sich mit der Kgl. Sächsischen

Bahngesellschaft darüber, daß das Bergwerk nicht wieder

aufgewältigt wird und die Verfüllung der Hohlräume in der Nähe des

Bahngleises nicht fortgesetzt wird. Seitdem ruht der Abbau in Miltitz. |

| 1922 |

|

Der

Ingenieur M. Schneider beantragt auf dem Alten Kalkbergwerk

benachbarten Grundstücken Abbaurechte, tritt diese jedoch wenig

später an das Kalkbergwerk ab. |

| 1923 |

|

Der

Landvermesser Georg Schwarzbach beantragt 1923 im Auftrag der

Eisenwerke Lauchhammer einen Versuchsabbau von cirka 50 t Kalk zur

Gewinnung von Analysenmaterial und Zuschlagstoffen für die

Eisenhütte.

Der Plan wird vom Bergamt genehmigt, jedoch in Ermangelung

bauwürdiger Vorräte nach dem Sümpfen des inzwischen bis zur

Röschensohle abgesoffenen Bergwerkes wieder aufgegeben. Damit endet

der Abbau im Alten Kalkbergwerk Miltitz und im Oktober 1924 findet

sich in einem der letzten Befahrungsberichte des Bergamtes der Satz,

daß "das vollständige Absaufen der Grube

nur noch eine Frage von Wochen wäre."

Grundriß und

Sohlenrelief der Tiefbaue des Alten Kalkbergwerkes: Weiße Fläche:

Pinge des Tagebruchs von 1916.

|

1922

bis 1923 |

|

Der

Kaufmann Karl Jurisch erhält aufgrund der Erkundungsergebnisse im

"Wiesenstolln" und aufgrund des Erfolgs von 10 Suchbohrungen

ebenfalls 1923 Abbaurechte auf einem nun als "Neues

Lager" bezeichneten, zweiten Vorkommen etwa 400 Meter östlich

vom Alten Kalkbergwerk in Miltitz. Technisch geschickt soll es mit einem 235 Meter langen, flach

geneigtem Schrägschacht (dem "Tagesfallort") erschlossen

werden, von dem aus eine Seilbahn den gebrochenen Kalk in gerader

Linie weiter zu den Verarbeitungsanlagen des Alten Kalkbergwerkes und

zum Verladebahnhof Miltitz-Roitzschen befördert. |

| |

|

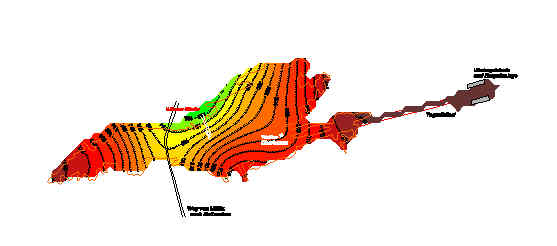

Karte des Oberflächenreliefs über dem

Neuen Kalkbergwerk Miltitz nach Grubenrissen von 1964. |

| 1925 |

|

Trotz

Grundwasserzuflüssen und zwei schweren Einbrüchen während des Baus

erreicht das Tagesfallort im September 1925 das Neue Kalklager und der

Kalksteinabbau wird begonnen. Zu dieser Zeit wurde noch der

Sprengstoff im Adolphstolln im Bereich des Alten Kalkbergwerkes

gelagert. |

| 1927 |

|

Noch

immer hat sich der Lehnsgerichtshof Dresden nicht über die

Rechtmäßigkeit des Verkaufs von Abbaurechten von der Familie von

Heynitz an Karl Jurisch entschieden. Daher steht noch immer die

Grundbucheintragung aus und Bankkredite werden nicht gewährt. |

| 1928 |

|

Karl

Jurisch muß den Abbau im Neuen Lager aufgeben, denn nachdem seine

finanziellen Mittel aufgebraucht sind und Rechnungen nicht mehr

bezahlt werden konnten, wurde zuerst der Strom abgestellt, später die

Maschinen gepfändet. 1930 erfolgt die Zwangsversteigerung. |

| 1933 |

Machtergreifung

der Nationalsozialisten. |

|

1936

und 1937 |

Untersuchungen

der Lagerstättenforschungstelle über die Bauwürdigkeit von

Kalksteinvorkommen in Sachsen. Die chemischen Analysen verschiedener

Kalksteine zeigten jedoch, daß das Material aus Miltitz

außerordentlich rein und "für die

Herstellung von Portlandzement völlig ungeeignet"

war. |

|

| 1939 |

Beginn

des Zweiten Weltkriegs |

|

| 1944 |

Die

alliierten Luftangriffe haben besonders die Wirtschaftsstandorte

Deutschlands zum Ziel, um den Nachschub an militärischem Material zu

unterbrechen. Die sowjetische Armee stößt während der

Sommeroffensive 1944 weit nach Westen vor. |

|

| ab

Oktober 1944 |

|

Die

Organisation Todt versucht nach mehreren Mißerfolgen nun auch in

Miltitz eine Fabrik für Flugzeugbenzin untertage zu errichten und sie so vor

den Bombardements der Alliierten zu schützen. Dazu werden drei neue

Schächte angelegt und Teile der 1. und 2. Sohle des Alten

Kalkbergwerkes aufgewältigt. Die nötigen technischen Anlagen werden

am bisherigen Standort in Auschwitz-Monowitz demontiert und nach

Miltitz gebracht. Über 100 Gefangene, vor allem deutsche und

polnische "jüdische Mischlinge", Männer, Frauen und

Kinder, werden dazu in das "Arbeitserziehungslager III" nach

Miltitz gebracht und müssen unter unmenschlichen Bedingungen die

Arbeiten ausführen. Die Kinder Olga und Wladimir Koslenko und Anna

Bennowski gehören zu den ersten Opfern der katastrophalen

Lebensbedingungen. |

| März

1945 |

Die

Rote Armee steht bereits vor den Toren Berlins. |

Vier

Häftlinge versuchen, den Qualen zu entfliehen und werden "auf

der Flucht erschossen". Bekannt sind uns die Namen J.Stych,

A.Zialinski, St.Galant und V.Spalony. |

| 6.Mai

1945 |

Einmarsch

der Roten Armee. |

Insgesamt

17 Häftlinge haben während der Arbeit an der unterirdischen

Benzinfabrik den Tod gefunden. Bis zum Ende des Krieges wurde die

Fabrik trotzdem nicht fertiggestellt. |

| 8.Mai

1945 |

Mit

der bedingungslosen Kapitulation endet der Zweite Weltkrieg. |

Der

Oberingenieur Karl Behr aus Miltitz und der Maschinenbaumeister H.

Hellwig aus Radebeul gründen die "Kalkwerk Miltitz GmbH" neu

und nehmen bereits 1946 den Abbau von Kalkstein im Neuen Lager wieder

auf. |

| 1949 |

Gründung

der DDR. |

|

| 8.September

1951 |

|

Die

am Rande des Friedhofs anonym verscharrten Opfer des Naziregimes

werden in den Kastanienhain am Friedhof Miltitz umgebettet und ein

Ehrenmal eingeweiht. |

| 1951 |

Zahlreiche

bisher noch private Betriebe werden - durch Überzeugung oder Zwang -

verstaatlicht. |

Auch

die Kalkwerk Miltitz GmbH wird verstaatlicht und dem VEB (K)

Ziegelwerke Meißen zugeteilt.

Gleichzeitig beginnt die Bergsicherung Dresden mit Verwahrungs- und

Sicherungsarbeiten im Alten Kalkbergwerk. Mit der vollständigen

Verfüllung des Ostfeldes soll dauerhaft verhindert werden, daß im

Bereich der Bahnlinie Tagesbrüche eintreten. |

| 1953 |

|

Am

24.7.1953 fragte die Betriebsleitung beim Oberbergamt an, wie man sich

verhalten solle, denn "in letzter Zeit

mehren sich die Fälle, daß Schülergruppen mit ihren Lehrern das

Bergwerk besichtigen wollen". Das Bergamt Freiberg stellte

zwar Bedingungen hinsichtlich der Sicherheit, ließ aber damit auch

die ersten öffentlichen Besucherbefahrungen im Alten Kalkbergwerk

zu. |

| 1955 |

|

Ausgehend

von der durch Jurisch aufgeschlossenen und abgebauten 1. und 2. Sohle

wurden bis 1957 fast 100.000 Tonnen Kalkstein aus dem Neuen Lager

abgebaut. Der Abbau umfaßt nun auch hier bereits mehrere

Tiefbausohlen.

Die Prognose des Dipl.-Geologen W.Gotte (Berlin) fiel jedoch auch für

das Neue Lager ernüchternd aus: Die Vorräte seien nun weitgehend

erschöpft. Daher beschloß der Kreistag Meißen auf seiner 32.

Sitzung mit Beschluß Nr. 144 im Jahre 1955, das Bergwerk nunmehr

stillzulegen und nur die Verwahrung im Alten Kalkbergwerk noch zu Ende

zu führen. |

| 1957 |

|

Noch

einmal wird die Wiederaufnahme des Bergbaus - jetzt vom VEB (K) Stahl-

und Walzwerk Riesa - beim Bergamt Freiberg beantragt. Tatsächlich

wird der Abbau im Neuen Lager noch einmal aufgenommen. |

| 1964 |

|

Vielleicht

konnte sich das Stahlwerk eine Zeitlang selbst mit hochwertigen

Zuschlagstoffen versorgen, die allgemeinen Versorgungsprobleme in der

DDR jedoch lösten sich nicht. Mehrfach wurde fast die gesamte

Belegschaft des Bergwerkes an andere Stellen abgezogen, an denen im

Kombinat gerade dringend Arbeitskräfte benötigt wurden. Im Jahr 1964

mußte das Bergwerk erstmals gestundet werden. 1965 wurde der

vorgelegte Betriebsplan durch das Bergamt Freiberg nicht mehr

genehmigt. |

| |

|

Grundriß und Sohlenrelief der Tiefbaue

des Neuen Kalkwerks in Militz auf dem Stand um 1966, gut erkennbar ist

die systematische, rechtwinklige Anordnung der Pfeiler |

| 1966 |

|

Endgültige

Einstellung

des Abbaus. In den Folgejahren wird nur die Verwahrung im Alten

Kalkbergwerk beendet und auch das Tagesfallort und das

Wetterüberhauen im Neuen Kalkwerk werden verfüllt. Der alte

Wiesenstolln wird noch von der Wasserwirtschaft weiter genutzt. |

| 1975 |

|

Schließung

der Verwahrungsakte über das Alte Kalkbergwerk Miltitz. Zwar sind die

Zugänge nun "offiziell" verschlossen, doch für

Betriebsfeiern erinnerte man sich in der Bergsicherung Dresden noch

oft an die großen Räume im Alten Kalkbergwerk... Dadurch blieb die

Erinnerung an das Bergwerk erhalten. |

| 1990 |

Wiedervereinigung

Deutschlands. |

|

| 1996 |

Entsprechend

des Einigungsvertrages läuft 1996 auch die frühere

"Hohlraum-Verordnung" der DDR aus. Damit fallen Bergwerke

ohne Rechtsnachfolge ("Altbergbau") an den Grundeigentümer

zurück. |

Die

Gemeinde Miltitz - später im Gemeindeverband Triebischtal - hat aus

dieser "Not" eine "Tugend" gemacht: Nach der

Sicherung des Besucherweges und der Entwicklung eines

Führungskonzeptes konnte nicht nur ein Besucherbergwerk, sondern auch

ein Veranstaltungsraum mit ganz besonderem Flair entstehen, der in

dieser Art nahezu einzigartig ist: Das Besucherbergwerk "Altes

Kalkbergwerk Miltitz samt Adolph von Heynitz-Stolln" mit der

Pulverkammer und dem Konzertsaal untertage. |

| |

|

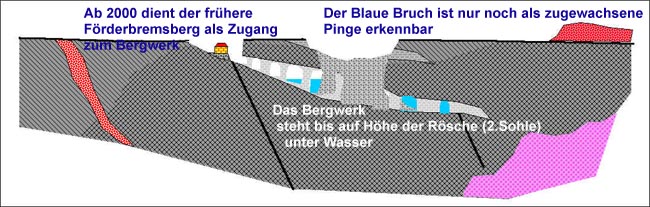

| 2000 |

|

600

Jahre nach dem Bergbaubeginn in

Miltitz

wurde das Alte Kalkbergwerk als Besucherbergwerk wiedereröffnet. |

| |

|

Neben

den zahlreichen Besuchern und den Veranstaltungsgästen schätzen

heute  Höhlentaucher das

Besucherbergwerk in den Wintermonaten als interessantes Übungsgebiet.

Auch hat sich eine Population der Kleinen Hufeisennase - eine der

kleinsten Fledermausarten - bei uns wohnlich eingerichtet. Höhlentaucher das

Besucherbergwerk in den Wintermonaten als interessantes Übungsgebiet.

Auch hat sich eine Population der Kleinen Hufeisennase - eine der

kleinsten Fledermausarten - bei uns wohnlich eingerichtet. |

![]()

![]() unsere E-mail-Adresse: anfrage@kalkbergwerk.de

unsere E-mail-Adresse: anfrage@kalkbergwerk.de

![]()